Kata "mania" berasal dari bahasa Yunani Kuno, yakni μανία (manía), yang berarti kegilaan, kemarahan hebat, atau obsesi ekstrem. Dalam konteks asalnya, kata ini bukan sekadar menunjuk pada kesenangan yang intens, tetapi lebih pada keadaan jiwa yang tidak stabil, seperti kegilaan karena kerasukan atau kehilangan kendali diri.

Dalam ilmu kejiwaan modern, mania merujuk pada kondisi mental yang ditandai oleh kegembiraan berlebihan, energi tinggi, dan perilaku impulsif—umumnya dikaitkan dengan gangguan bipolar. Di sini, mania tidak lagi disakralkan, tapi dianggap sebagai gejala klinis.

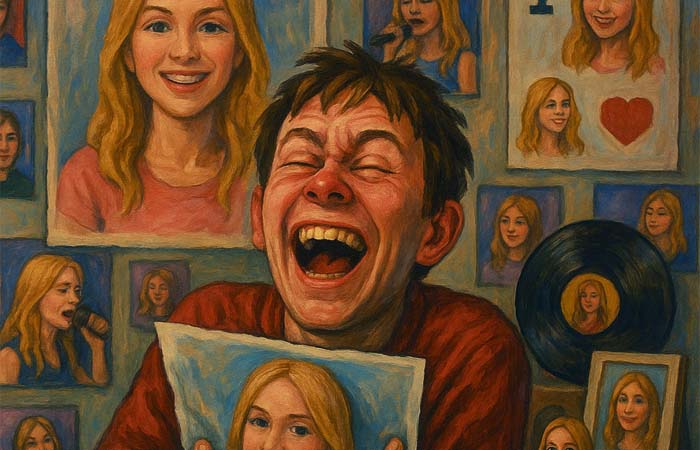

Secara filosofis, "mania" bisa dibaca sebagai simbol konflik antara akal dan hasrat. Ketika manusia terlalu larut dalam sesuatu—entah cinta, ideologi, atau seni—dia memasuki wilayah mania, di mana logika perlahan tergusur oleh emosi dan intensitas batin.

Lalu bagaimana peran mania dalam budaya Indonesia di zaman modern ini?

“Mania” bukan cuma soal gangguan jiwa seperti yang sering dibahas dalam psikologi. Dalam kehidupan sehari-hari, kata ini lebih sering kita dengar saat ada kegemaran yang kelewat heboh. Mulai dari musik, drama Korea, sampai politik—mania adalah ketika sesuatu digemari secara berlebihan, nyaris seperti candu.

Di Indonesia, mania bukan cuma tren sesaat. Kadang-kadang, ia berubah jadi semacam cermin budaya—menunjukkan siapa kita, apa yang sedang kita cari, atau bahkan hal-hal yang ingin kita lupakan sejenak.

Dari Dangdut Mania sampai K-Drama Mania: Obsesinya, Budayanya

Kita mulai dari yang paling akrab. Siapa sih yang nggak tahu istilah “Dangdut Mania”

Musik dangdut udah jadi bagian dari hidup banyak orang—entah itu di hajatan, pasar malam, atau stasiun TV. Mulai dari Rhoma Irama, Inul, sampai Via Vallen, dangdut punya tempat sendiri di hati rakyat. Musik ini bukan cuma hiburan, tapi juga jadi sarana curhat, tempat meluapkan perasaan.

Lalu ada K-Drama dan K-Pop Mania. Generasi milenial dan Gen Z sekarang hafal lagu-lagu Korea, nonton drama Korea berjam-jam, bahkan belajar bahasa Koreanya. Mereka bukan cuma suka, tapi benar-benar hidup dalam budaya Korea—beli merch, ikutan fanbase, bahkan rela begadang buat nonton konser online.

Fenomena ini bukan hal remeh. Di balik fanatisme itu, ada kerinduan akan hiburan, tempat pelarian dari stres, dan juga cara untuk ngerasa "ikut zaman" di tengah derasnya arus global.

Politik dan Agama Mania: Antara Harapan dan Fanatisme

Mania juga muncul di tempat yang lebih serius: politik dan agama. Kita pasti pernah lihat orang yang bela capres atau tokoh agama kayak bela idola. Bahkan nggak jarang jadi bahan ribut di grup WhatsApp keluarga.

Fenomena kayak "Capres Mania" atau "Ustaz Mania" terjadi karena banyak orang udah capek sama sistem. Mereka butuh sosok harapan—figur yang dianggap bisa membawa perubahan. Tapi masalahnya, kalau udah fanatik, akal sehat bisa lenyap. Kritik jadi tabu, dan kebenaran hanya dilihat dari satu sisi.

Ini bisa bahaya. Karena ketika mania berubah jadi fanatisme, masyarakat terbelah. Kita jadi gampang marah, gampang benci, dan lupa kalau kebenaran itu nggak bisa dimonopoli.

Mania Digital: Scroll, Like, Repeat

Sekarang masuk ke dunia digital, tempat mania bentuk baru lahir setiap hari.

Kita kenal istilah kayak:

- TikTok Mania – scroll terus, nggak kerasa udah lewat 3 jam.

- Filter Mania – semua pengen tampil flawless, padahal itu hasil editan.

- Doomscrolling Mania – kebiasaan baca berita buruk terus-menerus sampai stres sendiri.

Ini semua muncul karena kita hidup di tengah “ekonomi perhatian”—istilah yang berarti semua aplikasi berebut waktu dan fokus kita. Semakin lama kita online, semakin untung mereka. Jadi jangan heran kalau kita merasa "tertarik terus" tanpa tahu kenapa.

Sayangnya, tanpa sadar kita jadi kecanduan. Kita bukan cuma jadi penikmat, tapi juga jadi korban dari dunia digital yang cepat dan haus validasi.

Sepak Bola Mania: Antara Euforia dan Bahaya

Kalau ngomong soal mania, sepak bola di Indonesia nggak bisa dilewatkan.

Waktu Timnas U-23 bertanding di Piala Asia 2024, misalnya, seluruh negeri ikut berdebar. Nonton bareng di warung, pasang bendera di motor, bahkan trending topik di medsos—semua ikut euforia.

Tapi sepak bola mania juga punya sisi gelap. Ada suporter yang terlalu militan, sampai terjadi bentrok antar kelompok. Stadion yang seharusnya jadi tempat bahagia, bisa berubah jadi tempat berduka.

Ini jadi pengingat bahwa cinta yang berlebihan—tanpa batas—bisa jadi merusak.

Kenapa Kita Gampang Terbawa Mania?

Ada beberapa alasan kenapa masyarakat Indonesia gampang banget terseret dalam berbagai bentuk mania:

Butuh merasa terhubung.

Di negara yang menjunjung kebersamaan, ikut tren itu cara kita ngerasa “satu selera” dengan orang lain.

Identitas yang labil.

Di tengah budaya global yang masuk terus-menerus, kita kadang bingung mau jadi siapa. Mania bisa jadi cara “ikut zaman” biar nggak ketinggalan.

Pelarian dari realitas.

Hidup itu berat—ekonomi naik turun, politik bikin pusing, masa depan nggak pasti. Mania bisa jadi pelarian yang menyenangkan.

Mania Adalah Cermin Zaman Kita

Jadi, mania bukan sekadar "kegilaan massal". Ia adalah gambaran dari zaman yang kita jalani: tentang apa yang kita suka, apa yang kita khawatirkan, dan apa yang sedang kita cari bersama.

Selama mania nggak berubah jadi fanatisme buta, dia bisa jadi energi positif yang mempererat masyarakat. Tapi kalau udah lewat batas, kita harus waspada.

Pertanyaannya:

Kita benar-benar menikmati sesuatu, atau cuma terbawa arus dan kehilangan diri sendiri?